協賛社・後援団体のことば

井村屋グループ

これからも温かい「肉まん あんまん」でおいしい!の笑顔を創ります

井村屋グループはパーパスである「おいしい!の笑顔をつくる」の実現に向けて日々お客様に安全・安心な商品提供を進めています。

主力ブランドである「肉まん あんまん」シリーズが今年発売60周年を迎えさせていただきました。当社は1963年にアイスクリーム事業に進出し、当時アイスクリームは冬場に食べる食習慣がなく、お店の保管庫(ショーケース)は空いている状態でした。

アイスクリームを運ぶ卸様からその現状を聞いた、初代社長 井村二郎が当時高級品であった肉まん あんまんを冬場の看板商品にしようと取り組んだのが、当社の点心デリ事業の始まりです。当社が和菓子製造で培った「包む」技術などを基軸に肉まんと和菓子の粒あんを包んだのが“あんまん”の始まりでした。

また店頭で温めて販売する「スチーマー(蒸し器)」を機械メーカーと共同で開発し全国展開を進めました。

また店頭で温めたまんじゅうを提供するのに、厚生労働省から飲食店営業許可を得ることを求められていました。それについても当社から中華まんメーカーや関連団体と協議し「日本加温食品協会」を設立し、スチーマーを設置して温めて販売することが「サービス行為」である事に理解をいただきました。そうして1978年7月以降、営業許可が不要となり、自由に販売することが可能となりました。

2024年3月に石川県輪島市の公民館にて肉まん あんまんの炊き出しをさせていただきました。みぞれ交じりの寒い中、多くの方々に喜んでいただきました。輪島の皆さまから「今日を楽しみにしていた」「三重から来てくれてありがとう」とお声がけいただき、逆に私たちが勇気づけられました。

これからも全国の皆さまが元気になる、安全・安心な商品をお届けしてまいります。

城南信用金庫

「よい仕事おこしネットワーク」が地域の枠を超えて拡大中

信用金庫は、地域を守り、地域の方々の幸せのためにつくられた公共的使命を持つ金融機関であり、「地域社会の繁栄への奉仕と発展に貢献する」という経営理念に基づき活動しています。我が国には、北海道から沖縄まで254(2024年11月末時点)の信用金庫があり、金融面の支援はもちろんのこと、各々の信用金庫が、地域のあらゆる課題を解決するために日々奮闘しています。また、全国で約7100店舗のネットワークをもつ信用金庫は、個々のエリアを超えて、スクラムを組んで連携している「よい仕事おこしネットワーク」(事務局:城南信用金庫)に参画しており、地域の枠を超えたビジネスチャンスの創出や多種多様な課題の解決に取り組んでいます。さらにネットワークには、信用金庫や中小企業のみならず、「地域課題を解決して、日本を明るく元気に!」という同じ志を持つ、自治体やマスコミ、大学などにもご参加いただいており、幅広いネットワークが拡がっております。

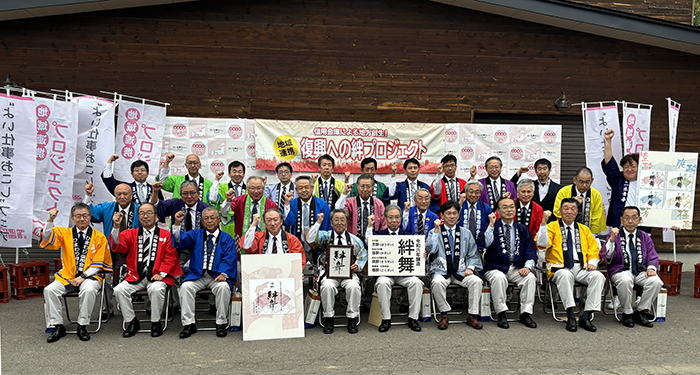

本ネットワークでは、2018年から「全国の絆で日本を元気に!」の想いをこめ、日本が一つになるため、47都道府県のお米を集め、それをブレンドした興こし酒「絆舞(きずなまい)」を醸造してきました。2024年においては全国260地域のお米を使用した「佳酔絆舞」、「芳酔絆舞」、生酒「爽酔絆舞」、貴醸酒「極酔絆舞」が完成しました。本年の絆舞の特徴として、令和6年能登半島地震で被災された地域の復興を願い、能登の書道家である三藤観映様に揮毫していただいた限定3,000本の「佳酔絆舞」も製造されました。また、地方創生の取組みとして「連携プロジェクト」を推進しており、一例として、東京都大田区のクラフトビール醸造会社と品川区内での江戸野菜「品川蕪(かぶ)」の生産者が共同で『しながわ「カブが上がる」エール』の製造、販売にチャレンジしました。

今後とも地域再生大賞に関係する皆様のご協力を賜り、本ネットワークをさらに強固なものとし、お客様の課題解決の為のプラットホームとして更なる認知度向上並びに、ご利用促進を図って参ります。

住友化学

「自利利他」― 設立の理念脈々と

住友化学は、約1世紀前、愛媛県新居浜の別子銅山で発生した、銅の製錬の際に生じる排ガスによる煙害という環境問題を克服するために、銅鉱石から硫黄分を抽出して肥料を製造し、農産物の増産を図ることから誕生しました。

その設立の経緯にも通じる、住友の事業は、住友自身を利するとともに、国家を利し、かつ社会を利するものでなければならない、とする「自利利他 公私一如」の考え方を脈々と受け継ぎながら、時代の変遷にあわせて事業の変革を遂げてきました。

地域社会の一員としての貢献活動については、地域イベントへの参加と協力に加えて、当社グループの製品を使って実験や工作を行う「理科教室」「化学実験ショー」、工場・研究所見学会などを開催しています。

また、当社の事業所がある地域や海岸などにおける清掃活動を通して、プラスチック廃棄物問題の解決に貢献しています。2020年には、コロナ禍にある子どもたちが自宅で楽しく過ごせるよう、当社愛媛工場と新居浜市美術館とのコラボレーション企画「ステイホーム 夢の工場WEB展覧会」を開催しました。

自然災害に対する地域支援としては、東日本大震災以降、社員食堂で「被災地応援メニュー」を提供し、売上の一部を遺児支援事業へ寄付する活動を継続しています。また、23年10月からは東京本社における「三陸・常磐もの」応援メニューや弁当の販売を開始したほか、応援マルシェを実施しています。

この先も、地域の皆さまから信頼され続けるために、さまざまな活動を通じて「地域との共存共栄」「世界を取り巻く諸課題への解決」につながる当社グループらしい社会貢献活動を推進してまいります。

中小企業基盤整備機構

中小企業・小規模事業者の災害対策を支援

独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称:中小機構)は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。東京の本部のほかに、北海道から沖縄まで全国に10の地域本部・事務所、人材育成のための9つの中小企業大学校、起業家育成のための29のインキュベーション施設を設置し、経営環境の変化に対応した持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に取り組んでおります。

また、中小機構では、地震や水害等により甚大な被害を受けた被災企業に対して、仮設施設の整備や専門家の無料派遣等を行うほか、自然災害や感染症、サイバー攻撃等の事業継続リスクに備えるための国の認定制度「事業継続力強化計画」(所謂、中小企業向けの簡易型BCP)の策定支援も実施しています。

そのほか、当機構が運営するビジネスポータルサイト「J-Net21」では、BCPに係る記事の他、中小企業経営者の課題解決をサポートする各種の支援情報や事例をお届けしています。

中小機構は、一社一社に寄り添った支援に加え、自治体や地域支援機関との連携を通じてその地域に適した広域的な支援を行い、地域の皆様の「今、ここで暮らしたい」に応える活動を進めていきます。

詳細な情報は下記のウェブサイトからご覧いただけます。

『BCPはじめの一歩』 https://kyoujinnka.smrj.go.jp/

『J-net21 経営課題を解決する羅針盤』 https://j-net21.smrj.go.jp/

中日本高速道路

(NEXCO中日本)

地域と地域をつなぐ原動力として

当社は、安全を何よりも優先し、安心・快適な高速道路空間を24時間・365日お届けするとともに、高速道路ネットワークの効果を、世代につなげる新たな価値へ拡げることにより、地域の活性化と暮らしの向上、日本の社会・経済の成長、世界の持続可能な発展に貢献し続けることを企業理念に掲げています。

その中でも当社は地域間交流の促進による地域の活性化に力を入れており、地域社会の一員として、2011年度から高速道路沿線地域の皆さまとともに、環境や景観保全を目的としたボランティア活動を3県5地区で実施しています。本活動は延べ300回を超え、約4、800名のグループ社員及びその家族が参加してきました(2024年11月末時点)。例えば、富山県南砺市五箇山地区では、世界遺産の合掌造りの屋根の材料となる茅を地域の皆さまと一緒に育てており、定期的に茅場の草刈りや刈った茅を屋根に葺く作業を行うことで、茅場の再生とともに地域の皆さまとの関係性を築いてきました。今では地元行政もこの活動に参加するなど、当社の取組みが大きな広がりを見せております。

他にもCSR活動の一環として、当社の経営資源を活かしながら、高速道路沿線にある小中学校の校外学習や職場体験を積極的に受け入れ、次世代を担う子どもたちに高速道路の役割を学ぶ機会を提供しています。

今回ご紹介した取組み以外にも、当社は各地域の特色や独自性を活かしながら、地域が活性化する様々な取組みを行っています。今後も地域の課題解決に向けて、皆さまとのつながりや絆を大切にし、地域をつなぐ原動力として活動してまいります。

日本取引所グループ

(JPX)

東証上場の森、20周年を迎える

日本取引所グループ(以下、「JPX」)は、株式市場を運営する東京証券取引所(以下、「東証」)やデリバティブ市場を運営する大阪取引所と東京商品取引所をはじめ、取引関連の指数やデータサービスの提供を行うJPX総研、清算決済を担う日本証券クリアリング機構、そして、上場する企業や売買取引の審査などを行う日本取引所自主規制法人など、証券取引所に求められるあらゆる機能を持つ日本を代表する総合取引所グループとして日本の資本市場を担うという使命を帯びており、公共性と信頼性を確保し、利便性、効率性及び透明性の高い市場基盤を構築するとともに、創造的かつ魅力的なサービスの提供などを通じ、弛まず市場の持続的な発展を図り、豊かな社会の実現に貢献しています。

JPX傘下の東証が取り組む地域社会や自然環境に配慮した活動の一つに「東証上場の森」があります。2004年6月に秋田県由利本荘市に約7.3haの「東証上場の森」を設け、樹木の成長に、株式市場の発展や魅力の向上、上場企業の更なる価値向上などの願いを込め、植樹や冬囲い等の森林保全活動を継続的に実施しています。

2024年は、この取組みを始めて20周年の節目の年にあたるため、これを記念して、地元の皆様と植樹セレモニーや講演等の記念行事を行うとともに、秋田県の「秋田の森林づくり 森林整備による二酸化炭素吸収量認定制度」による認証を取得しました。

また、森林保全活動と併せて、地元矢島地域における児童・生徒の金融リテラシーの向上に資するため、由利本荘市立矢島小学校及び中学校・秋田県立矢島高等学校で、株式会社の仕組み等、金融経済に関する出前授業を実施いたしました。

JPXでは、引き続き、日本の資本市場の持続的な発展に向けた取組み施策を通じて、企業による資金調達の場として、国民の皆様の資産形成の場として、日本国内の様々な地域の再生・発展に貢献してまいります。

東日本高速道路

(NEXCO東日本)

地域をつなぎ 地域とつながり 未来につなげる

私たちNEXCO東日本グループは、高速道路の効果を最大限発揮させることにより、地域社会の発展と暮らしの向上を支え、日本経済全体の活性化に貢献することをグループ全体の経営理念としています。高速道路をご利用のすべてのお客さまに、安全・安心・快適・便利な高速道路サービスをお届けするため、リニューアル工事、4車線化事業などの高速道路機能の強化や地震、豪雨・豪雪など激甚化する自然災害への対応といった課題に真摯に向き合い、皆さまのご期待に応えるべく日々事業に取り組んでおります。

2021年度から5年間を対象にスタートした中期経営計画では「SDGsの達成に貢献し、新たな未来社会に向けて変革していく期間」と位置付け、地域社会の活性化や人材育成を強化する方針を掲げています。なかでも東日本大震災の復興支援を通じて当社グループと結びつきが強い東北地域の活性化やその将来を担う人財の育成を目的に、当社支援のもと2022年4月に「事業構想大学院大学 仙台」が開設されました。この大学院と共創することにより、新たな事業を構想し、実践できる人財を育成することで地域活性化へ繋げていくことを目指してまいります。

また、2017年度から進めている、高速道路と福祉が連携した「高福連携」活動も推し進めていきます。障がい者の方が種まきから丁寧に育ててくれた花の苗を、サービスエリアなどの花壇に植える取組みをはじめ、障がい者の方が製作した木工品やオリジナルマスクなどを休憩施設や当社ドラぷらショッピングサイト上で販売する取組みなどを実施しています。

今後も2030年までに持続可能でよりよい世界を目指すというSDGsの達成に貢献できるよう、当社の強みを活かし高速道路を通じた人々の暮らしと地域社会の発展に貢献してまいります。

UR都市機構

URは全国のまちづくりを応援します

まちづくり・地域づくりの主役は、そこで暮らし、働く方々にほかなりません。私たちURは、地元の方々との対話を大切に、歴史や文化を含む地域の資源を存分に生かし、まち・地域を元気にするための取り組みを進めています。

1955年に設立された日本住宅公団を母体とする私たちURは、60年以上にわたり「まち」と「くらし」に関わる様々な課題に向き合ってまいりました。現在、我が国において、地方を中心とした人口減少・少子高齢化や頻発する自然災害への対応などが求められるなか、URは、全国の「地方都市の再生」に向けたまちづくり支援に全力で取り組んでいます。

地域の置かれる状況や課題は千差万別です。このため、URによる支援の方法についても、地方公共団体あるいは官民で共有するまちづくり構想・計画づくりの支援、構想・計画の実現に向けた体制構築支援や社会実験支援、あるいは事業化の支援やUR自らによる事業の実施など、様々なツールを組み合わせることが必要です。

そのまちの議題が何か、これからの時代にどのようなまちづくりを進めるべきか、URは何を担えるのか、それが住んでいる人や訪れる人の満足感や幸せにつながるのか。こうしたことを、地方公共団体や地元の方々とともに考えることから始めます。そこに、URならではの外部からの視点、国の機関として都市・住宅整備や災害からの復旧・復興に携わってきた経験、国や全国の企業・プレイヤーとのネットワークを総動員し、一緒に全国のまちづくり支援を進めてまいります。

ゆうちょ銀行

地域経済発展への貢献

ゆうちょ銀行の歴史は、1875年(明治8年)の郵便為替事業および郵便貯金事業の創業に始まります。創業以来、長い歴史の中で、世の中を支える金融機関として、お客さまとともに歩んでまいりました。

ゆうちょ銀行は、「お客さまと社員の幸せを目指し、社会と地域の発展に貢献する」という社会的存在価値(パーパス)と、「お客さまの声を明日への羅針盤とする『最も身近で信頼される銀行』を目指す」という経営理念に立ち返り、「多様な枠組みによる地域への資金循環やリレーション強化を通じ、地域経済の発展に貢献する」など、中期経営計画においてゆうちょ銀行が果たすべき3つのミッション(社会的使命)を明確化しています。

さらに、企業価値向上と社会的課題解決の両輪を通じてサステナブルな経営の実現を目指すため、取り組むべき重点課題(マテリアリティ)を4つ設定しています。地域に根差した金融機関であるゆうちょ銀行にとって、地域社会とのかかわりはきわめて重要です。重点課題(マテリアリティ)の1つである「地域経済発展への貢献」での取り組みでは、地域の皆さまと共に歩んできた伝統を受け継ぎつつ、地域への資金の循環への取り組みや各地域の実情に応じた金融ニーズにお応えすることによって、地域経済の活性化、日本経済の発展に貢献してまいります。

また、ゆうちょ銀行では、2013年から全国各地の情景や町への想いを綴った「ゆうちょマチオモイカレンダー」を発行しています。手にした方が、大切な町を想い出し、あたたかい気持ちになっていただけるカレンダーです。全国のゆうちょ銀行や郵便局等で配布するほか、児童養護施設にもお送りしています。このような取り組みを通じて、地域社会とのつながりを大切にしています。

このほか、全ての地域で共通の課題となっている次世代育成についても取り組んでいます。クレジットカードや電子マネーの普及などに伴い、青少年が巻き込まれるお金のトラブルも多様化しており、それらの解決の一助となる金融リテラシーの向上に貢献することが、金融機関としての責任であると考えています。ゆうちょ銀行では、小学生・中学生・高校生を対象に学校への出前事業等、金融教育を実施しています。金融機関の特性を活かしたお金に関する教育等によるこどもたちの育成を通じ、地域の未来に寄与してまいります。

ゆうちょ銀行は、地域社会との結びつきを深めながら、「地域経済発展への貢献」に取り組んでまいります。