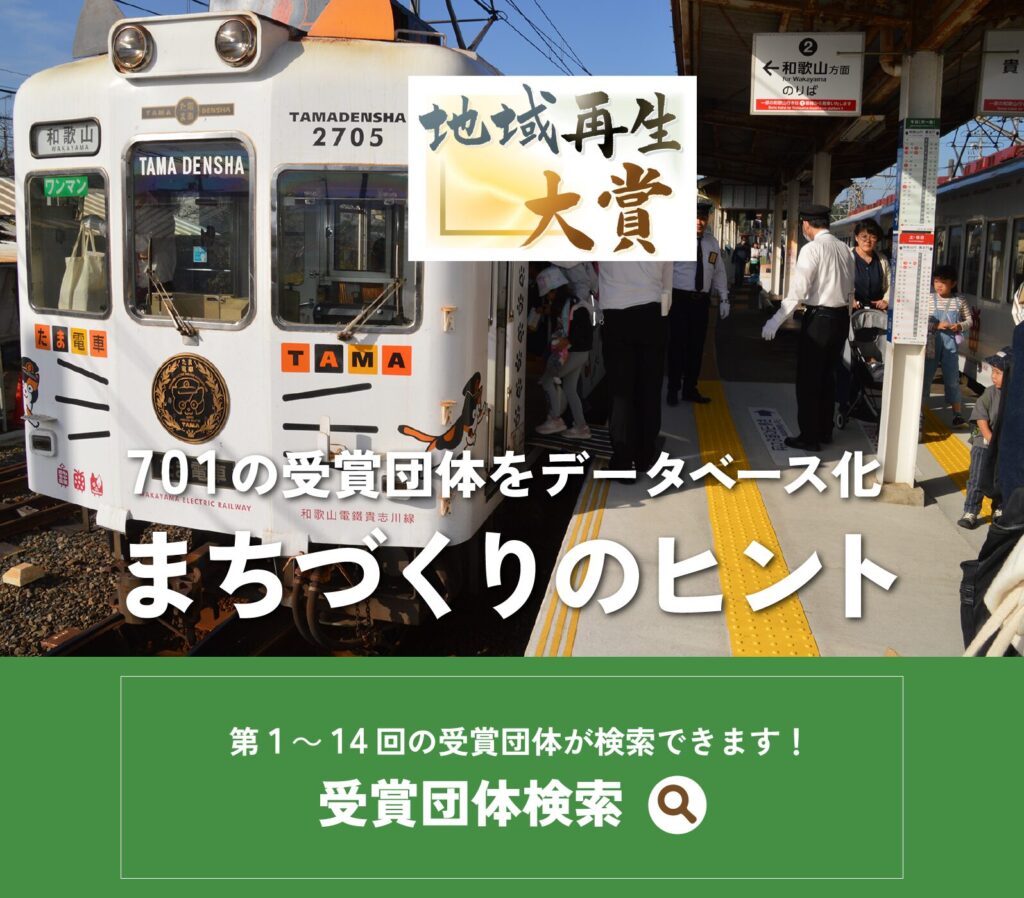

第 1 ~ 14 回の受賞団体が検索できます!

地域再生大賞

進む人口減少、少子高齢化…。厳しい状況の中、自分たちの住む地域を元気にしようと頑張っている人たちが各地にいます。地域再生大賞は全国の地方新聞やNHK、一般社団法人共同通信社が主催し、2010年度からNPOなどの優れた活動を毎年度、表彰しています。

秋に新聞社などが候補団体を推薦。選考委員の書類審査、現地調査やリモートヒアリングを経て、年明けに大賞、準大賞、特別賞、ブロック賞など各賞を決定します。受賞数は、第14回(23年度)までで延べ701団体に上り、その活動は子育てや高齢者の支援、観光や商店街の振興策、身近な環境の保護、移住促進など多岐にわたります。

この度、まちづくりや地域活性化に取り組む団体・個人の方々が活動の参考にしたり、受賞団体が交流のきっかけにしたりできるよう、地域再生大賞のホームページに、活動分野別、地域別、受賞歴別に団体を検索できるデータベースを新設しました。少しでも皆さんの「地域再生」のお役に立てたらと考えています。ご活用ください。

受賞団体検索

活動内容や連絡先などは原則、受賞時点の情報です。連絡先や活動内容について把握できた範囲で随時アップデートしています。

既に活動休止や解散が確認できた団体については、掲載していません。

受賞団体の皆さま、新たな取り組みや、連絡先の変更などがありましたら、地域再生大賞事務局(thd.chiikisaisei@kyodonews.jp)までお知らせください。

【選考委員紹介】

第14回地域再生大賞の選考委員は次の皆さん。

沼尾 波子さん

(ぬまお・なみこ)

=委員長

東洋大教授

大桃 美代子さん

(おおもも・みよこ)

タレント

新潟食料農業大客員教授

佐藤 宏亮さん

(さとう・ひろすけ)

芝浦工業大教授

藤波 匠さん

(ふじなみ・たくみ)

日本総合研究所上席主任研究員

主 催

地域再生大賞実行委員会

北海道新聞 | 室蘭民報 | 東奥日報 | デーリー東北 | 岩手日報 | 河北新報 | 秋田魁新報 | 山形新聞 | 福島民報 | 福島民友新聞 | 茨城新聞 | 下野新聞 | 上毛新聞 | 埼玉新聞 | 千葉日報 | 東京新聞 | 神奈川新聞 | 新潟日報 | 山梨日日新聞 | 信濃毎日新聞 | 北日本新聞 | 北國新聞 | 福井新聞 | 岐阜新聞 | 静岡新聞 | 中日新聞 | 伊勢新聞 | 京都新聞 | 神戸新聞 | 奈良新聞 | 日本海新聞 | 山陰中央新報 | 山陽新聞 | 中国新聞 | 徳島新聞 | 四国新聞 | 愛媛新聞 | 高知新聞 | 西日本新聞 | 佐賀新聞 | 長崎新聞 | 熊本日日新聞 | 大分合同新聞 | 宮崎日日新聞 | 南日本新聞 | 沖縄タイムス | 琉球新報 | 日本放送協会 | 共同通信社

後 援

外務省、観光庁、厚生労働省、財務省、全国市長会、全国知事会、全国中小企業団体中央会、全国町村会、総務省、地域経済活性化支援機構、中小企業基盤整備機構、UR都市機構、内閣府、日本政策金融公庫、農林水産省(50音順)