受賞団体– archive –

-

知里森舎

「アイヌ神謡集」の著者、知里幸恵の記念館運営

アイヌ文化を継承させてきた先人の生涯と業績に学び、広く伝えている。アイヌ民族として初めてカムイユカラ(神謡)を文字化した「アイヌ神謡集」の著者、知里幸恵の業績を顕彰する「銀のしずく記念館」を生家近くに開いた。 -

恵み野商店会

商店街第2世代が花のまちづくり、イベント開催

約40年前にできた新興住宅地の商店活性化を30~40代前半の若い理事たちがけん引。母親の代から続く花のまちづくりを受け継ぎ、歩道に700メートルにわたって個性豊かな36のミニ庭園を配置したガーデンギャラリーは、 -

いけま福祉支援センター

手作りの介護事業、高齢者の知恵を次世代に継承

宮古島の隣にある池間島で、最後まで故郷に暮らしたいお年寄りの願いをかなえようと主婦グループが奮闘、2006年に介護事業所を開設した。使われていなかった建物を拠点に、お年寄りをケア、介護士など新たな雇用も生まれた。 -

阿蘇グリーンストック

雄大な草原を守るため野焼きをボランティア支援

雄大な阿蘇の草原地帯。行政や農家、市民、企業が協力して設立し、ボランティアで野焼き支援活動を行い、美しい緑を守る取り組みを続けてきた。 -

地域サポートわかさ

公民館拠点に多彩な講座。SNSも駆使

若狭公民館周辺の住民や自治会、学校関係者らが結成。公民館の指定管理者として「朝食会」や、大学生が子どもを教える「土曜朝塾」、一人親家庭の児童らへの無料英会話教室、公民館から遠い場所に出向く「パーラー公民館」など -

阿室校区活性化対策委員会

学校の存続目指し親子留学を誘致。農業の振興も

阿室小中学校存続のために始めた親子山村留学を機に、住民一丸となって活気ある地域づくりに成功した。「親子」の移住が進んだことで児童生徒増だけでなく、移住者が農業の担い手となったり、起業して農産加工物を全国に販売したりと、 -

ままのて

食事の提供や学習の指導、講座を開き子育て支援

子どもを軸に多世代を支援しようと2014年に設立。ひとり親や生活困窮家庭を含む子育て世帯を対象に講座やセミナーを開き、保育士や行政書士、社会福祉士などの専門職が相談に応じている。 -

下郷村

地域誌や学童施設、共同店舗整え移住者呼び込む

人口1300人余りの中山間地、中津市耶馬溪町下郷地区で、地元の人と移住者がつくった地域づくりグループだ。顧問の中島信男さんは「暮らしの範囲はお寺の鐘が聞こえるくらいがちょうどいい」と活動の本質を語る。 -

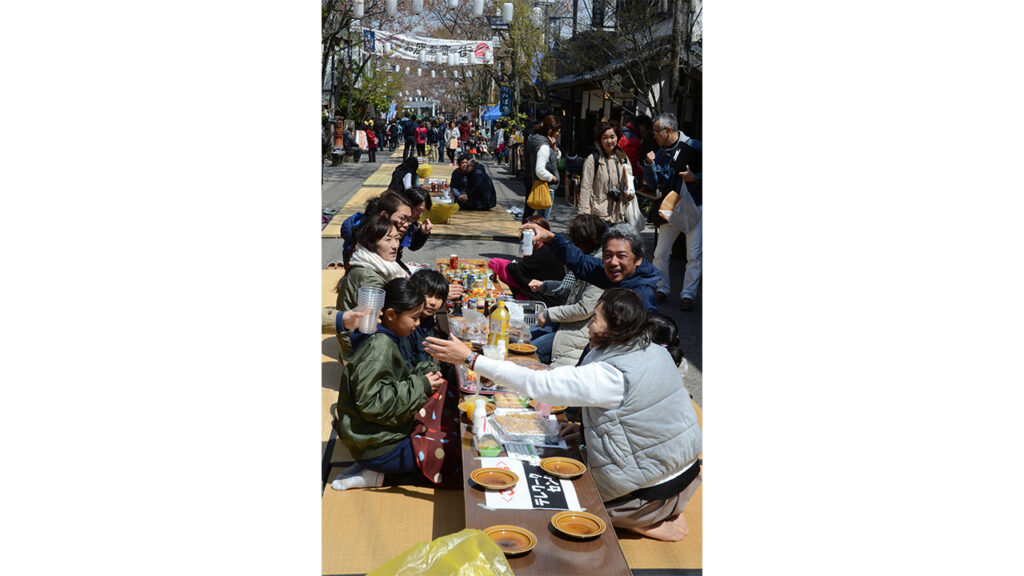

阿蘇門前町商店街振興協会

商店街を湧き水活用や豪華景品の夜市などで復活

事業者一丸で地域のにぎわい創出に励む。阿蘇神社の門前にある商店街は、幹線道路への大型店進出などで1970年代に衰退したが、一帯に自噴する豊富な湧き水を散策スポットにした「水基」や桜並木を90年代から整備。花見の季節に通りに多数の畳を敷いて、 -

牛津赤れんが会

れんが建物を拠点に地域づくり、自主映画を製作

国の登録有形文化財「牛津赤れんが館」を活用、「アートなまち」をコンセプトに、30~70代の会員15人が自由な発想でジャズコンサートや伝統芸能の発表会などを2002年から続ける。地域に光を当てる取り組みとして17年に会員が中心となり -

遠賀川源流サケの会

サケが帰る清流にしようと稚魚放流や環境整備

毎年3月、遠賀川流域の計20カ所でサケの稚魚計4万匹を地域の小中学生や住民団体などと放流している。旧産炭地を流れる遠賀川は、排水汚染からサケの遡上が一時途絶えた。放流や森づくり、河川清掃などの活動には「サケが帰る清流を」の思いがある。 -

むろと廃校水族館

廃校に水族館。展示を工夫し、人気施設に

室戸市室戸岬町の旧椎名小学校を市が改修し、2018年4月に開館した。NPO法人「日本ウミガメ協議会」(大阪府)が指定管理者として運営。屋内の水槽や屋外のプールに定置網で混獲されたウミガメや、近海のアジやブリなど50種類、 -

翼学園

長期欠席の子どもを支援し、学校復帰を実現

小学校でのいじめを解決するために1985年に活動を始め、大勢の子どもをいじめから救い、円満解決して学校へとつなげた。その後も変わらず、学校に行くことがつらいと感じる子どもの支援を続けている。さまざまな理由で学校に -

長崎コンプラドール

歴史や文化に触れるまち歩き推進、スタッフ育成

長崎弁で「ぶらつく」などを意味する「さるく」。2006年度に開催されたまち歩き博覧会「長崎さるく博」に関わった市民らが立ち上げた。 -

サンポート高松トライアスロン大会実行委員会

市民ボランティアを中心に運営、国際大会も招致

日本一の「まちなか大会」を目指し、民間主導で2010年にスタート。最初は沿岸の通りだけだったが、13年から目抜き通りもコースに。五輪代表選考につながるポイントを獲得できる「アジアカップ」も誘致、住民や企業、行政などを巻き込み発展した。 -

阿波農村舞台の会

人形浄瑠璃でまちが変わる

県内の神社境内に数多く残る芝居小屋「農村舞台」を調査、活用を図り、人形浄瑠璃の振興や地域の活性化につなげる。舞台の多くは過疎、高齢化が進む山間部にあるが、にぎわいを創り出し地域住民の自信と誇りを取り戻すことを目指す。 -

山口狛犬楽会

個性豊かな狛犬を通して地元を愛する気持ちを醸成

神社などでよく目にするものの、地域ごとに特徴があることや由来など、知られていなかった狛犬に着目して、これまでに山口県内で1000組余りの狛犬を調査してきた。春と秋には狛犬を巡りながら地域の文化や自然に親しむイベント「狛犬ウォーク」を開催する。 -

川西郷の駅

住民が株式会社を設立、産直農村コンビニを運営

近くに買い物ができる施設がなくなった三次市川西地区で85%の住民が出資して株式会社を設立。2017年、ファミリーマートと提携し、地元農作物の産直市を兼ねた農村コンビニ「川西郷の駅 いつわの里」を開業した。 -

UNOICHI実行委員会

瀬戸内海の魅力発信、市民、移住者、学生ら参加

宇野港を拠点に瀬戸内海の魅力を発信しようと2014年から「UNOICHI 海が見える港のマルシェ」を開催してきた。玉野市民、移住者、大学生らが参加し、高校生もボランティアとして協力。18年には実行委員会の高校生がプラスチックゴミの削減など -

サウンドファイブ夢の音会

バンド活動が発展、拠点を整備し都市と交流

バンド活動などを通した地域づくりから取り組みを開始。結成50周年を超え、会員は20~60代の約40人。拠点として整備した「夢の音村」や「森の公民館」で都市部住民との交流を図っている。劇作家の生誕地であることを切り口に、